请问古代人是用怎样的方式对话的

来源:网络收集 点击: 时间:2024-04-18古代人对话基本用古代白话文来对话,但区别于现代白话文。

可分为语法方面、语音方面两部分来看。

1、语法方面。

一般认为,文言文和白话文在先秦是比较一致,先秦材料记载的语法基本可以窥见当时的说话方式,因此也有一些先秦诸子的研究会根据其语法常用语乃至拟音的感叹词等等判断其方言特色和时代特征。

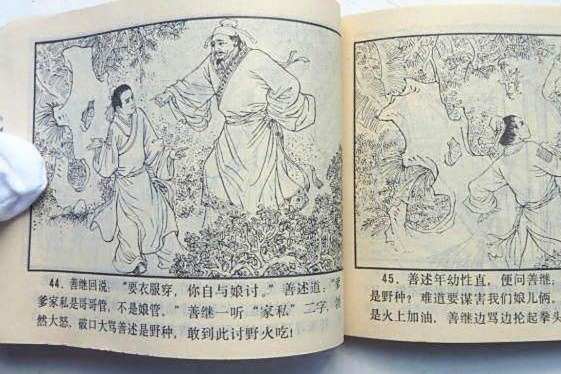

后世的文言文对前代有一些继承和模仿,即,在后世的语言更加白话的情况下,文人书写会因为一定继承性而显得更“文言”一点,因此存在一定差异。不过这种差异主要是正规作品里,如奏章诗词著书立作,像通俗小说那种,差异会小很多,明清小说里的人物对话,基本可以视作当时人的说话方式。

2、语音方面。

上古音和中古音现在都有比较公认的拟音,虽然具体还有争议,但大概方向是比较明确的。如果想知道某字的拟音,可以单独去查,当然也可以自己根据广韵等等来猜测,不过除非有争议,既然已经有人研究了直接拿来用就好……中古音相对好理解,听着有点像南方方言,上古音……。

另外以上所述以官话为主,像各地方言那更是数不胜数,古人也有一些专业讲各地方言的作品。

扩展资料:

复旦大学历史地理研究所教授周振鹤在《古代文言与白话相去不远》写道:

五四新文化运动的前奏是文学革命,文学革命的重要内容就是提倡白话文,于是一般的人就认为文言与白话之间有着巨大的鸿沟,而且从来就是如此。

如果从古代的历史文献与少数存留下来的一些白话文学作品相对照,这种看法不无道理。这一点可以参考胡适的《白话文学史》与郑振铎的《中国俗文学史》便很清楚。

除此而外,我们今天还可以看到光绪皇帝留下来的朱批中就有从白话到文言的的修改。光绪十岁的时候,已经开始学习批阅奏折。其中有一份朱批原来写着“你们作督抚的”应如何如何,后来又在旁边用小字注着“尔等身膺疆寄……”,这就是从所谓活生生的口语变成文绉绉的文言的典型材料。

再看元朝的白话碑,明太祖朱元璋立于孔府的碑石,都是皇帝官府的命令,但都是彻底的白话,与史书所载文言的诏书完全不同,的确证明文言与白话之间差异很大。

但如果秦汉上古看来,文言与白话未必就有这么大的区别。换句话说,古人说话大多是文绉绉的,不大有所谓文言与白话的不同。

虽然古代的白话材料我们今天已经不易得到,但由于南方方言保留着古代汉语的形态,因此我们今天可以从方言口语中去窥测古代人说话的样子。

以厦门话为例,在日常口头语中就很多是今天所说的文言形态,如中国人最普通的问候语就是“吃了没有?”,厦门话只说“食未?”。问人家“有没有?”厦门话只需说“有无?”

如果问得详细些:“到底是有还是没有?”厦门话则说“到底有抑无?”这里的“抑”字的用法,现在只能在文言文里读到,如“抑或”一词,但却正用于今天厦门地地道道的口语里。

所以上古文献中我们读来不易的文言其实恐怕都是当时的口语。如果认为上面的实例过于简单,我们还可以再举出些稍复杂的例子来。厦门人批评操之过急的人常说,“未曾学行,就要学飞。”亦即还没有学会走,就想要学着飞。“未曾”二字是典型的文言,但在厦门却是口语。

再有十数年前颇为流行的通俗歌曲“酒矸倘卖无?”,差不多所有非闽方言区的人都不知其为何意,但厦门人却很明白这就是“有没有空酒瓶可卖?”的意思。将无字放在句末,用上“倘”字,是文言的表达方式,但至今却仍用于方言的口语中,可见文言与白话在古代相去的确不远。

当然,厦门人本身并未意识到他们说的话其实就是古代的文言,因为现在“抑”寥纭鞍?保?拔丛?钡摹霸?倍寥簦?,就连说话者自己也不知道说的是这些字眼了。其他方言也有类似现象,不遑多举。

五四运动时期,对传统文化的批评至为激烈,先知先觉们多认为文言是统治者创造出来愚弄老百姓的东西,甚而认为汉字的难学难认也是治人者有意为之,因而有人至于主张将汉字丢到毛厕里头去。

其实平心看来,文言与白话的差异以及汉字的繁难复杂本来是语言文字的一个自然发展过程,也就是说,随着社会的发展,要形容的事物越来越多,要表达的感情越来越丰富,语言文字也就发生了从简到繁的变化。

上古时代多是单音节词,亦即一字一词,为了表示更多的内涵,一是增加汉字,二是出现双音节词乃至多单节词;在口头语言方面也是如此,越简单的话越容易含混,于是用词时就不但增加了音节,而且改变了表达的方法。

这些改变不但是汉语本身发展的缘故,还与外来影响有关,魏晋南北朝以后,由于佛教文化的东来,双音节显然增多。北方草原民族的不断南下,也肯定要对口语的表达方式有所影响。

人随时随地要说话,但不是时时刻刻都要写文章的,显然口头语言的变化很快,书面语言的变化就比较慢,因此逐渐地,文言与白话的距离就越来越大,以至于到后来,文言白话明显为两途。

其实文言本身非无变化,我们只要看看《尚书》里头那些诘屈聱牙的篇什与清末的新民体文章的差距,就可以了然了,但这种变化与白话的变迁比较起来简直不值一提。

在文言与白话距离逐渐加大以后,识字者与文盲之间,上层社会与平民百姓之间的差异就显现出来了,既能说白话又能识文言者,自然比只能讲白话而写不来文言的人要高一等了,于是人为的差别又更加大了方言与白话的距离。

白话文并非从五四运动起才有,晚清已经有不少人将口语写成了文章,新文化运动的伟大功绩在于使文言文在二三十年间很快就退出了历史舞台,成为了白话文的一统天下。

现在书面语言与口头语言的差异几乎已经不存,但会写典雅文字的人也没有了。据说修清史的事将要提上议事日程,不知是用文言撰述呢,还是用语体文来写?

参考资料来源:百度百科—古白话

参考资料来源:中国知网—古代文言与白话相去不远

版权声明:

1、本文系转载,版权归原作者所有,旨在传递信息,不代表看本站的观点和立场。

2、本站仅提供信息发布平台,不承担相关法律责任。

3、若侵犯您的版权或隐私,请联系本站管理员删除。

4、文章链接:http://www.1haoku.cn/art_541045.html

订阅

订阅