如何和医生沟通孩子的病情?

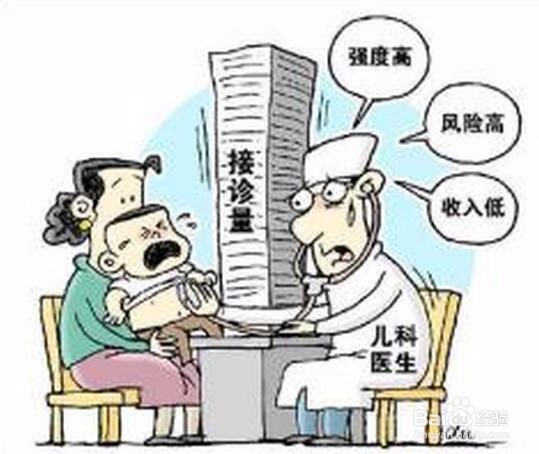

来源:网络收集 点击: 时间:2024-05-12现在很多家庭都只有一个孩子,全家人围着一个孩子转。我们知道家长养孩子时不能有一点闪失。孩子稍微生一点病,家长就会惊慌失措,但事实上:你的这种恐慌对孩子看病没有任何作用。

生病意味着什么?对于这个问题我们要一分为二地看待:生病再让人体受到伤害的同时,却让人体的机能得到了提高。从医生的角度来回答:首先应衡量疾病与治疗之间的利弊关系,然后再决定是否治疗、如何治疗。

2/8

2/8当孩子生病时我们家长应该:不着急、不耽搁。应和医生做好配合工作。

首先我们应该什么时候带孩子就医呢?

3/80-3岁的婴儿

1.婴儿脸面及口周颜色发青或苍白。

2.体温高于38℃

3.出现突发性全身松软或强直

4.眼部发红并伴有白的或黄色分泌物,有时分泌物可将上下眼睑粘连

5.水样大便次数多于常日,而且出现脱水现象

6.出生两周后黄疸未退

7.全身出现小米粒样的小脓疱

8.新生儿脐部红肿有黄色或血性分泌物

9.口腔内出现乳白色,不易剥离的附着物

10.反复呕吐(不是溢奶)持续6小时

11.大便带血

4/8

4/83-12月婴儿

1.3-6个月体温超过38.5℃

2.6-12个月体温超过39℃

阵发性哭闹,腿部呈卷曲状,拒绝任何人抚摸肚子(黄绿色呕吐物或者便血)

5/8

5/8孩子生病后家长首先应该做的事情是:准确地提供病史。

关于提供病史,我们建议家长制作“宝宝病情发展表格”

除此之外看医生之前一定要做好准备工作:

水瓶、尿不湿、湿巾、纸巾、就诊卡、往期病历、药物说明书及“宝宝病情发展表格”

看病结束的时候在确定治疗方案时我们一定要明白几个前提:

1.能选择物理治疗一定选择物理治疗。

2.能选择局部用药(皮肤病)就不要选择全身用药。

3.能选择口服药物就不要选择静脉输液。

事实上,同样的药静脉输液达到的药效也不过比口服用药药效高峰提前半个小时而已,而且口服用药药效持续时间会比较长,而且副作用会明显降低。

6/8

6/8在用药方面一定要搞清楚几个问题:

1.用药剂量要记清楚

药量少了起不到应有的效果,量大了则可能造成中毒等副作用。

2.用药时间要记清楚

一般情况下益生菌和抗生素不可以同时吃,因为抗生素会把益生菌杀死。

益生菌是饭前吃,抗生素是饭后吃。一般绝大多数口服药都是脂溶性的,就是说我们食物中的脂肪更利于药物的吸收,建议饭后服药就是这个道理。

学会选择看药物说明书

7/8

7/8将两个药物进行对比的时候,不能一味选择副作用条数少的那个,比如:不能因为A药有10个副作用,B药有20个副作用,所以就选择A药,只写了10个很可能是此药物的副作用还在了解当中。特别是那些标了目前没有发现副作用或副作用不详的药物,不一定没有副作用,这种药物反而很危险。

我们想说这么多主要是想说:我们应该选择药物历史比较久的,这样比较安全。(要外之意不要随意给孩子用新药,除非医生建议)

再者不要关注副作用有多少条,而是着重看不良反应发生的发生率。比如:有的写着“罕见”、言外之意很少发生。这个发生的比率才是真正对我们有用的信息。

8/8

8/8最后我们建议大家在孩子生病一开始尽可能选择比较熟悉的医生,避免频繁更换医院和医生,每个医生的治疗方案不同,这个方案本身就是循环渐进的。在复诊的时候一定要找原先的医生,这样更加有效。

版权声明:

1、本文系转载,版权归原作者所有,旨在传递信息,不代表看本站的观点和立场。

2、本站仅提供信息发布平台,不承担相关法律责任。

3、若侵犯您的版权或隐私,请联系本站管理员删除。

4、文章链接:http://www.1haoku.cn/art_745397.html

订阅

订阅